Калуга. История и достопримечательности.

Калуга. История и достопримечательности.

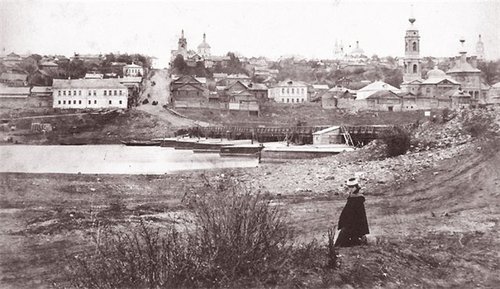

Калуга – административный центр одноименной области. Город расположен в 188 км от Москвы на берегу реки Ока на территории около 30 тысяч квадратных километров. В настоящее время в Калуге проживает около 340 тысяч человек. Калуга также является одним из старейших русских городов.

Точный год образования города неизвестен, поэтому датой основания Калуги принято считать 1371 год – первое упоминание о городе в летописи литовского князя Ольгерда. В конце XIV века Калуга, как и многие города центральной Руси, вошла в состав Московского княжества. С этого момента началось активное развитие города.

Происхождение названия города до сих пор вызывает много споров среди учёных. Большинство специалистов склонны считать, что имя города произошло от названия местности, в которой он расположен. В древнерусском языке было слово «калуга» или «калужка» (по некоторым сведениям, город был основан на одноименной реке), означавшее «болото», «трясина». Некоторые считают, что слово образовалось от словосочетаний «около луга» (ранее было принято написание «Колуга») или «Ока — луга». В финно-угорском языке созвучное слово «калига» означало «глухое место в лесу».

[-- читать дальше --]

Есть и версии связанные с происхождением названия города от имён людей. По легенде, в давние времена в здешнем лесу обосновалась шайка разбойников под предводительством главаря по прозвищу Колуга. Вскоре шайку разогнали, а образованный на этом месте город-заставу назвали так в честь победы над разбойниками.

В XVI веке рядом с Калугой произошло историческое событие, известное как «стояние на реке Угре» (1480год). Эту несостоявшуюся битву историки считают концом монголо-татарского ига: хан Ахмед со своим войском так и не осмелился вступить в бой с русскими войсками, фактически признав своё поражение. Однако русским городам ещё не раз приходилось отбивать атаки разрозненных монголо-татарских отрядов. Не стала исключением и Калуга: в 1587 и 1595 дружина под предводительством воеводы Безника одерживала победы над татарами.

Трудные времена настали для Калуги и в начале XVII века. Сначала здесь обосновались отряды Лжедмитрия I, а затем в городе скрывались Лжедмитрий II и Мария Мнишек. Лжедмитрий IIбыл убит под Калугой и даже похоронен в городском Троицком соборе, но затем останки его были перемещены. В 1618 году Калугу разорили запорожские казаки и войска гетмана Сагайдачного. При этом погибла большая часть населения города.

В запустении оказались также окружавшие город сёла и деревни. В 1620 царь Михаил Федорович даже освободил Калугу от уплаты податей на 3 года. Однако спустя два года после этого в Калуге произошёл сильный пожар, после которого налоговые льготы для города продлили на тот же срок. В 1649 году в состав города было включено крупное село Спасское, что положительно сказалось на развитии Калуги. В 1654 году больше половины жителей города умерло от неизвестной эпидемии.

Примерно в это же время в Калуге начало развиваться производство металла. Здесь появились одни из первых чугунолитейных заводов в России. Во время церковной реформы Калуга и расположенный неподалёку Боровск стали одними из центров раскола. В Боровском Пафнутьевом монастыре содержались ссыльные староверы протопоп Аввакум и боярыня Феодосия Морозова.

К тому времени Калуга утратила статус города заставы. Даже крепостной стены уже не было. В начале XVIII века Калуга вошла в состав Московской губернии и стала центром Калужской провинции.

Несмотря на это, население Калуги несколько раз оказывалось под угрозой. Сначала в эти края пришёл голод, затем в городе произошло подряд несколько крупных пожаров, а в довершение всего Калугу охватила эпидемия чумы. Однако в 1775 году после посещения Калуги Екатериной II была создана Калужская губерния, что послужило серьёзным толчком к развитию города.

Уже в конце XVIII века в Калуге было открыто несколько образовательных и культурных учреждений. Город строился согласно генеральному плану, утверждённому в те времена для наиболее крупных и значимых городов России. Некоторые из построек того времени сохранились в городе и до наших дней. По легенде, план города должен был изображать императрицу в полный рост.

Удачное географическое положение также стало причиной активного развития торговли и промышленности в Калуге. Сырьё с городских фабрик поставлялось не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие страны. Важную роль сыграл город и во времена Отечественной войны. В Калуге не только формировалось народное ополчение, она также стала центром тыловой поддержки войск. За это город удостоился личной благодарности фельдмаршала М.И. Кутузова.

С обмелением Оки, которая являлась главным торговым путём для Калуги, значимость города резко упала, а население сократилось. В начале прошлого века население некогда крупного торгово-промышленного центра России составляло всего лишь около 60 тысяч человек.

Новый этап в развитии города начался в советское время. Калуга вновь стала крупным промышленным центром. Уже к середине XX века население её достигло 100 тысяч человек. Особенно активно в городе развивалось машиностроение. В связи с обстановкой в стране большинство предприятий города работало на оборонную промышленность. Оккупация Калуги продлилась недолго – лишь 2 месяца первого года Великой Отечественной, после чего город довольно быстро восстановился и вновь стал одним из главных поставщиков армии. В 1944 город стал центром образованной Калужской области.

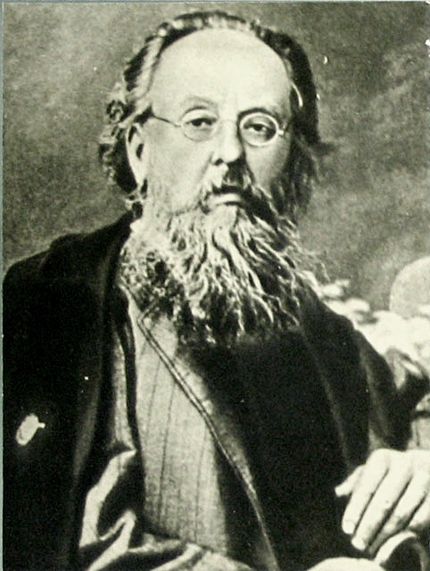

Сейчас в городе также активно развито машиностроение и автомобилестроение. Калуга является одним из исторических центров России, там сохранилось множество памятников архитектуры. С городом связана судьба многих политических и культурных деятелей. Здесь родился и долгое время жил Константин Эдуардович Циолковский, ставший одним из первых учёных, всерьёз занимавшихся исследованием возможности полёта человека в космос. Именно на основе его разработок были созданы первые в мире космические летательные аппараты. Здесь также начинал свою военную службу будущий маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

..................................................................................................................................

Троцкий кафедральный собор является одной из главных достопримечательностей города Калуги и почитаемой святыней всей России. Собор получил название «Сердце города», так как расположен в самом центре Калуги. И в наше время кафедральный собор остается действующим.

Строительство Троицкого собора началось по приказу императрицы Екатерины Второй в 1786 году. Проект храма подготовил знаменитый русский архитектор восемнадцатого века И.Д. Ясцыгин. Он же и возглавил строительство. До сих пор сохранились чертежи храма, под которыми стоит подпись Ясцыгина. В летописи указана дата окончания строительства, это 1808 год, но внутренняя отделка собора закончилась только через десять лет в конце 1818 года. Весной 1819 года Троицкий собор был освящен.

Кафедральный собор стал примером смешения двух архитектурных стилей: классицизма и византийского. Здание собора украшено рядом колонн, тесно прилегающих к стенам, углы собора выполнены в виде своеобразных колонн, встроенных в стыки стен (пилястр). Между всеми колоннами на стены нанесены изображения святых. Купол храма имеет весьма необычную форму. Он выполнен в виде полусферы, что характерно для византийской церковной архитектуры.

К храму примыкает четырехъярусная колокольня, которая соединяется с храмом. На самом высоком, четвертом ярусе были вмонтированы часы с четырьмя циферблатами, направленные на все стороны света. Венчает колокольню высокий штиль, общая высота строения составляет примерно семьдесят метров. Таким образом, колокольня является абсолютной доминантой городской панорамы.

Троицкий кафедральный собор имеет три престола, главный посвящен Святой Живоначальной Троице, Северный престол освящен в честь Тихвинской иконы Божьей матери и Южный престол в честь Калужской иконы Божьей Матери. Главной достопримечательностью храма являлся иконостас, высотой в восемь метров, выполненный по эскизам выдающегося архитекторов М. Казакова. Стены внутри храма отделаны плитами из искусственного мрамора, редкие участки стен расписаны фресками, изображающими Библейские сюжеты.

В 1888 году вокруг Троицкого собора был разбит сквер, засаженный деревьями. Дорожки были вымощены камнем, а по бокам стояли скамейки. Территорию сквера оградили металлическим забором. В том же году в Калугу приезжал великий князь Владимир Александрович, который посетил Троицкий собор. В честь высокочтимого гостя правительство Калуги назвало сквер у собора Владимирским.

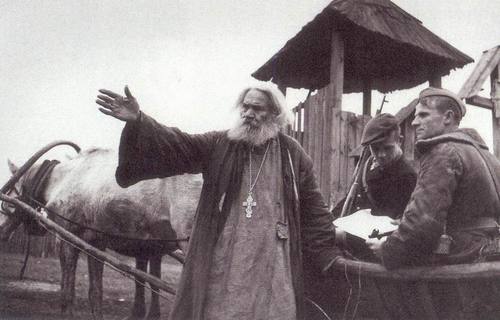

С приходом к власти партии большевиков началось тяжелое время для главного собора Калуги. Коммунисты активно боролись религиозными ценностями, поэтому кафедральный собор одним из первых попал под немилость властей. В 1924 году решением правительства была организована целая группа, состоящая из политических деятелей, призванная решить дальнейшую судьбу Троицкого собора. Главной целью политиков стала реорганизация культовой постройки под здание Народного собрания. Для этого проводилась активная агитация населения, направленная на добровольный отказ православных от собора.

По понятным всем причинам, политикам удалось склонить жителей Калуги к отказу от святыни. В своем отчете коммунисты написали, что Троицкий собор не представляет никакой исторической и архитектурной ценности. Тем не менее, в том же документе было отмечено, что иконостас собора необходимо сохранить. В большей степени на это решение повлиял тот факт, что иконостас изготовлен по плану великого архитектора

М. Казакова.

Борьба с религиозными ценностями закончилась успешно для властей. Храм был полностью разорен. Из него вынесли все иконы, ажурные металлические решетки, люстры с православной символикой. Кресты и колокола тоже были сняты, но самое страшное случилось позже, внутри храма были закрашены все фрески. Иконостас был демонтирован и перенесен в Благовещенский храм. Через несколько лет он переместился в подклет Никитинского храма. В результате церковь перешла в распоряжение колхоза, а в подклете разместился сеновал, иконостас, который занимал много места, решено было удалить из помещения. Так исчез грандиозный иконостас Троицкого собора.

Сам кафедральный собор ждала не менее страшная участь. Около шести лет здание собора никем не использовалось, что привело к частичному разрушению стен. С этой проблемой власти начали бороться в начале тридцатых годов двадцатого века, когда в здании собора разместился калужский Дом обороны, затем там же оборудовали кинотеатр и военная школа. Здание полностью было занято. В 1937 году в Троицком соборе содержались животные. Было предельно ясно, что местные власти никак не могли найти применение зданию. В результате, в 1939 году обсуждалось предложение о взрыве Троицкого собора. Но и это не удалось осуществить, так как мероприятие требовало огромных финансовых затрат.

Так Троицкий собор простоял до начала Второй Мировой войны. В 1941 году войска фашистской Германии подошли к Калуге. В Троицком соборе располагался склад военной школы, где основную часть ящиков составляло оружие. Чтобы не дать врагу возможности воспользоваться винтовками, городские власти приняли окончательное решение об уничтожении здания. К собору пригнали несколько грузовиков с взрывчаткой, но святыня была спасена начальником военной школы, который должен был выполнить приказ. Вместо взрыва он приказал устроить пожар. Здание облили горючим материалом и подожгли изнутри.

В следующие годы войны в Троицком кафедральном соборе располагался госпиталь, военный склад, хранилище провизии. В послевоенные годы там разместился городской архив, затем спортивная школа. В начале девяностых годах обсуждалось решение о переоборудовании здания Троицкого собора под концертный зал. Только летом 1991 года усилиями архиепископа Климента здание Троицкого собора было возвращено Православной Церкви. У архиепископа ушло около двух лет, на то, чтобы добиться передачи храма в епархию.

В том же году епархия начала восстановительные работы. Реставрация собора шла очень медленно, из-за нехватки средств. В 1994 году были поставлены новые кресты на купол храма и колокольню. В 1997 году были отремонтированы купол храма и шпиль колокольни. Через полгода рабочие полностью поштукатурили стены изнутри и снаружи. В это же время был расписан купол и барабан изнутри. В 2000 году на колокольне был установлен новый колокол. В настоящее время работы по восстановлению росписей еще ведутся, но Троицкий собор уже можно назвать восстановленным.

...........................................................................................................................

ГУК «Калужский областной краеведческий музей» расположен на территории, где раньше находилась усадьба купца первой гильдии П. М. Золотарева. Усадьба построена в 1808 году и выдержана в стиле русского классицизма. С 1922 года здесь разместился музей, основанный еще в 1897 году представителями Ученой архивной комиссии. Музей состоит из 10 филиалов, которые находятся в различных районах Калужской области.

Залы музея включают 2 экспозиционных отдела. Первый отдел знакомит посетителей с особенностями природы Калужской области, он занимает 4 зала, которые расположены на первом этаже музея.

Из этого отдела мы можем узнать о том, что на территории Калужской области протекает 2043 реки, общая протяженность которых составляет 11670 километров. Насчитывается 37 видов рыб, 17 из которых имеют промысловое значение. С помощью красочных диорам посетители узнают о водных и околоводных организмах, животным миров в различные времена года. Также в этом отделе представлены птицы. Некоторые занесены в Красную книгу, например, беркут, скопа, змееяд, сапсан. На части лесных массивов располагаются смешанные леса. Среди представленных обитателей леса здесь можно увидеть лося, европейского оленя, бурого медведя, рысь.

Парадная лестница, украшенная балясинами позолоченного цвета, ведет нас на второй этаж, где размещена экспозиция второго отдела, посвященного истории. Начинается она знакомством с жизнью людей при первобытно-общинном строе. Представлены многочисленные археологические находки. Здесь можно увидеть серп и молот, топоры и ножи из железа, бронзовые украшения. Все эти вещи говорят о культуре вятичей и их быте. В музее представлен фонд декоративно-прикладного искусства, где можно увидеть мебель, украшенную резьбой, предметы кузнечного дела, различное шитье.

Есть экспозиция, рассказывающая об эпохе Петра I. Из этой экспозиции мы узнаем о самых первых заводах Калужского края (чугунолитейном и железоделательном). Узнаем, что основал парусную мануфактуру Филатов-Карамышев по приказу Петра I. Затем компаньонами основателя становятся Г.Щепочкин и А.Гончаров, который впоследствии становится единственным управляющим полотняно-парусной и бумажной мануфактуры. Полотняный Калужский Завод как мемориальный исторический памятник, памятник архитектуры и культуры известен и не только в своей области, но и за ее пределами. Александр Сергеевич Пушкин два раза (1830 и 1834 годы), присутствовал на Полотняном Заводе. В музее экспонируются различные книги, посуда из фарфора, предметы интерьера, портреты, документы, принадлежащие семейству Гончаровых.

Всего в различных фондах музея хранится около 141 165 предметов.

Калужская область известна тем, что в ней родились, жили или трудились многие великие люди России. Ярким примером тому может послужить факт рождения на Калужской земле четырежды героя Советского союза маршала Георгия Константиновича Жукова. Кроме того, великий русский ученый К.Э. Циолковский провел в Калуге около тридцати лет своей жизни, за которые он сделал самые грандиозные открытия. Всемирно-известная поэтесса Марина Цветаева жила и работала в небольшом городке Калужской области. Память об этих выдающихся личностях живет в сердцах их земляков и увековечена в музеях, посвященных их жизни и работе.

Дом-музей К.Э. Циолковского

Дом-музей Циолковского был основан осенью 1936 года, спустя год после смерти великого русского изобретателя. Константин Эдуардович переехал в Калугу в 1904 году, он купил небольшой одноэтажный дом, где тут же приступил к работе. В 1908 году в городе случилось сильнейшее наводнение, многие дома были затоплены до самой крыши, это же случилось и с домом Циолковского. Местные жители рассказывали, что Константин Эдуардович отказался покидать дом, он переживал за свои книги и рукописи, поэтому он перебрался на чердак, а семью эвакуировали в безопасное место.

Все время, пока не спадала вода, Циолковский проводил на чердаке. Ему привозили пищу и воду. Когда вода отступила, возникла необходимость в перестройке дома. Циолковский сам нарисовал проект, по которому строители возвели уже двухэтажный дом. Второй этаж представлял собой мезонин с верандой, где ученый оборудовал свою мастерскую. С веранды деревянная лестница вела на крышу дома, где изобретатель проводил очень много времени, изучая звездное небо, наблюдая за птицами и проводя свои опыты.

Изначально экспозиции созданного музея содержали рукописи и документы Константина Циолковского. Его личный кабинет и мастерская были полностью восстановлены и предстали перед посетителями в том виде, в котором находились при жизни ученого. Там сохранились его личные вещи, рабочий стол, инструменты, оптические приборы и так далее.

В годы Великой Отечественной войны дом-музей очень сильно пострадал. Войска фашистской Германии несколько месяцев занимали Калугу. За это время были уничтожены и разграблены несколько важных экспонатов музея. К счастью, 30 декабря русские войска освободили Калугу от оккупантов, что позволило работникам музея взяться за восстановление экспозиций. Само здание музея значительно пострадало от снарядов, поэтому ушло много времени на реставрацию дома.

Буквально через год дом-музей Циолковского был отреставрирован, а экспозиция частично восстановлена. Весной 1942 года двери музея вновь открылись для посетителей. К сожалению, утерянные экспонаты не могли отразить воссоздать атмосферу, царившую при жизни ученого, тем не менее, музей принимал все больше и больше посетителей. Причиной этому стал столетний юбилей со дня рождения Константина Эдуардовича, который состоялся в 1957 году. Усилиями ученого С. Королева в калужский дом-музей были отправлены новые экспонаты, посмотреть которые захотели многие жители России.

В том же году началась новая история дома-музея К.Э. Циолковского. В октябре на земную орбиту был выведен первый искусственный спутник. Это событие вызвало интерес как к изобретениям ученого так и к его личности. Со всех уголков страны стали приезжать желающие посетить музей Циолковского, многие привозили с собой новые экспонаты, которые значительно расширили экспозиции.

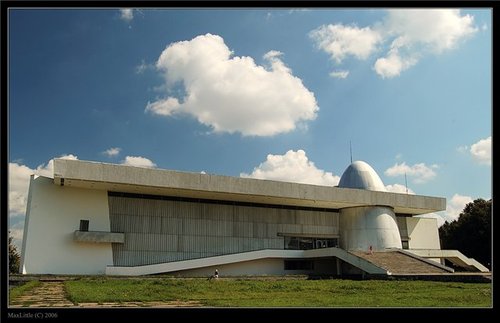

1967 году было закончено возведение здание государственного музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского. Первый камень при закладке музея положил космонавт Ю.А.Гагарин. 3 октября 1967 года торжественно было отпраздновано открытие музея. Здание стало неотъемлемой частью окружающей его природной и исторически сложившейся среды.

Часть экспозиций дома музея была передана в новый музей. В этом же году началась реконструкция здания дома-музея, появилась возможность снова восстановить рабочий кабинет Циолковского. Осень 1968 года дом-музей Циолковского был присоединен к Калужскому Государственному музею истории космонавтики, и стал его отделом.

Дом-музей семьи Цветаевых в Тарусе

Таруса – это город в Калужской области, административный центр Тарусского района. Город раскинулся на берегу Оки в 76 километрах от Калуги. В 1889 году родной дед поэтессы Марины Цветаевой приехав в Тарусы и купил там себе дом, где проживал до конца своей жизни. После смерти А.Д. Мейна (так звали деда поэтессы) в доме осталась его вторая жена С.Д. Мейн.

Будущая поэтесса Марина и ее сестра Анастасия проводили много времени в доме своего деда. Семья Цветаевых часто приезжала в Тарусский дом на всю зиму. Хозяйка дома С.Д. Мейн просила называть ее «тетя», так как не являлась кровной родственницей Цветаевым, но она была родом из Швейцарии, поэтому плохо говорила по-русски. В результате, вместо слова «тетя» она произносила «тью». Сначала это слово стало ее прозвищем, а впоследствии и дом стали называть «Домом Тью».

Именно в «Доме Тью» 4 октября 1992 года был открыт музей семьи Цветаевых. Это случилось незадолго до столетней годовщины со дня рождения Марины Цветаевой. Дом-музей стал филиаломКалужского Государственного объединенного краеведческого музея. Экспозиции дома-музея содержат огромное количество личных вещей, ранее принадлежавших Марине, Анастасии и их отцу. Так же в музее содержатся вещи и подарки друзей семьи Цветаевых, сюда перевезены мебель из московской квартиры, где жила поэтесса.

Среди экспонатов музея выделяются письменный стол и кресло качалка, рукописи поэтессы и печатные издания с ее автографами, одежда поэтессы и ее супруга, автографы всех членов семьи известных друзей и знакомых семейства Цветаевых. Помимо экскурсий и демонстраций экспозиций, в доме-музее Цветаевых проводятся литературные встречи посвященные Марине Цветаевой, детские литературные фестивали, а так же цветаевские научные чтения.

Государственный музей маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Государственный музей маршала Жукова был основан в 1960 году по инициативе Александра Дмитриевича Терешина. Музей расположился в специально построенном для него здании. Проект здания подготовил заслуженный архитектор России Е.И. Киреев, за что был награжден Государсвенной премией имени Георгия Константиновича Жукова. Музей расположился в залах и фондохранилищах общей площадью, более семисот квадратных метров. Тридцать четыре сотрудника бережно хранят экспозиции, содержащие ценные вещи, ранее принадлежавшие герою Советского Союза Георгию Жукову.

Экспозиции Государственного музея маршала Жукова содержат свыше семи тысяч экспонатов. Среди них выделяется личная библиотека Георгия Константиновича, где собрано около пяти тысяч книг различной тематики. Личные вещи маршала, среди них: парадная маршальская форма, рыболовные снасти и охотничьи принадлежности (Георгий Константинович был заядлым рыболовом и большим любителем охоты). Также в музее представлены семейные фотографии Жуковых и самого героя.

Предметом гордости музея является коллекция вещей, подаренных самим Георгием Константиновичем, а также коллекция подарков, адресованных Жукову. Кроме того, посетители музея могут посетить выставку-диораму, посвященную штурму Берлина.

Площадь Победы

На площади Победы ко дню 20-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой и освобождения Калуги от фашистов был открыт монумент в честь мужества и героизма советского народа. В центре площади Победы расположен фонтан и обелиск, который венчает скульптура, символизирующая Победу

Комментарии